广庆是我少有的挚友之一。初识时,并不是他的画给我留下了什么印象,反倒是他的谈吐和学识给我的好感极深,古诗文信手拈来朗朗上口,甚至有的长文能大段的背诵。我的记忆力较差,遇上比我好的,哪怕是稍比我强的,都让我钦羡不已,赞叹之余便是自叹弗如。加上广庆是搞行政领导的,我是专业学文的,但是他却能背出那么多远超过我的古诗文,便常常让我觉得脸红。好在兄弟之间并无芥蒂,剩下的便都是折服了。偶尔小酌时,听他很有指向性的背诵诗词歌赋,不知不觉间就主动和他多喝了几杯,酒酣耳热之际,便暗中告诫自己:少上点网,多读点书,如何﹖

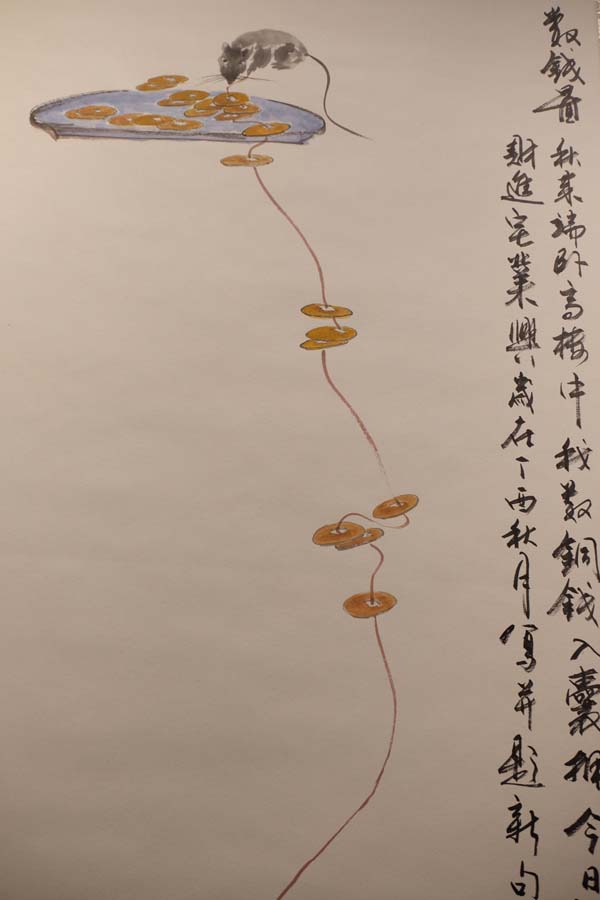

古人说,师无出长幼。广庆比我小,但他却可以成为我的老师,单就学识而言也就足矣。广庆从事绘画创作三十年有余,师从于齐白石弟子卢光照先生,想来也是齐派传人了。但他师从于老师、学习于老师,却又不囿于老师、复制于老师,而是融合了自己的特点和理解、渗透了自己的想法和理念,于前辈的高台之上构建自己的艺术殿堂。清末民初文艺理论家王国维说:“美术之知识全为直观之知识,而无概念杂乎其间。”这是相对于科学而言,如果就绘画本身而论,就需要想象、夸张和隐喻。你可以于尺寸之间包容于天下,也可以于片纸之上藏情趣于怀。品广庆的画,也许看不出大开大合、气吞河山的意境,但清丽婉约、外秀内慧、儒雅可人却流淌于笔墨之间,如清泉过石、月透松隙、风抚草尖,耐品、耐想、耐赏;品广庆的画,你会有一种休闲愉悦、意识驰骋、浮想联翩的快感,如雨后初霁、月下小酌、花间闻香,亮眼、清聪、醒脑。广庆常常会在画作中“制造”一些想象,让你在赏玩时蒙上了奇幻的感觉,看似简单,实则深湛;看似信手拈来,实则暗藏玄妙,让人颔首感叹之余,又生出钦佩赞许之情。他有时又会搞一些夸张的布局和构思,冷眼一看能让人会心一笑,想为他的幽默点赞,但你细读一下注解,方才恍然:大意隐喻其间,啧啧之声便不由自主。广庆可以画上一湖愁水、一支残荷,但却用鸟和虫点缀其间,让你强烈的感觉到生命的顽强和生生不息,世间万物、四季轮回便悄然跃于纸上。这样布局和构思并不是广庆的独创,但他却运用得巧妙和自然,生活之气扑面而来。正如唐朝诗人刘禹锡所言:“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”

广庆喜旅游,经常约上三五好友行走在山川江河之间,徜徉于神奇古刹之中,流连于湖畔小溪之涂。别人拍,他也拍,但与他人不同之处便是观察细节,构思自己的画作。把所见、所感、所悟揉于艺术创作之中。我想,艺术和文学大抵都有相通之处——想象和细节,如果没有细节做支撑,恐怕整幅画也会索然寡味,反之就会让人眼前一亮,脑洞大开。在广庆的画中用细节来强调整幅画的艺术效果比比皆是,他注意并长于使用这种手段。这次赴大同画展,好多参观者都对他的细节处理颇感兴趣,甚至和他在画前探讨细节的表现方式。画展间隙,我们相约去云冈石窟和悬空寺,这两个地方我们都去过,但既然来了就还想再看看,而他只选择了后者,我注意到悬空寺比云冈石窟的色彩和细节更多,难怪他用相机和手机拍个不停,看的格外认真和仔细。那天大同的天气十分寒冷,六级大风吹得人很是难受,但他始终兴致勃勃,大约,这就是创作者的艺术积淀吧。大同画展的效果还是不错,《山西晚报》、《大同日报》、《大同晚报》、大同广播电视台以及多家网络媒体都分别做了专访和报道,可谓瓜熟蒂落。

广庆常常因思考创作而夜不能寐,往往在凌晨一两点钟还在品茗独坐,有时倾听寰宇雷声雨声,有时静观窗外雪花飞扬,他可以听上好久,看上好久,想上好久。当闪电划破夜空,他的创作灵感也被瞬间点燃,天地间一波接一波的风雨触发了他心胸间创作的激情,于是,铺纸,研墨,拈毫,一幅幅画要么在雷雨轰鸣中诞生,要么在雪花轻抚中降临。在万籁俱寂的静夜中,你甚至听得到毛笔和宣纸轻微的摩擦声以及墨汁的滴答声。王国维为成功者的经历概括了三个阶段:昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。这三个阶段广庆都经历了,个中滋味难与人说。如今,广庆可以百八十天的功夫画出四五十幅质量上乘的作品,幅幅夺人眼球,求画、购画者甚众,倘若假以时日,广庆的画艺肯定还会大进。广庆,你说呢?(林东光)

孟广庆和他的绘画作品: