74岁的他磨了54年颜料,磨着磨着这门从师傅那里学到的手艺变成了国家非物质文化遗产,他变成了继承人。政府颁发的各种荣誉证书锁在旧木柜里,和他珍藏的颜料矿石放在一起,鲜少被人关注。最近,一档叫《国家宝藏》的综艺节目却将他送上热闹的舞台。

作 者 | 实习生 袁文幻

编 辑 | 陈 卓

— 1 —

仇庆年一辈子见惯了各种各样的颜色,最熟悉的还是那股子模糊不清的昏暗。

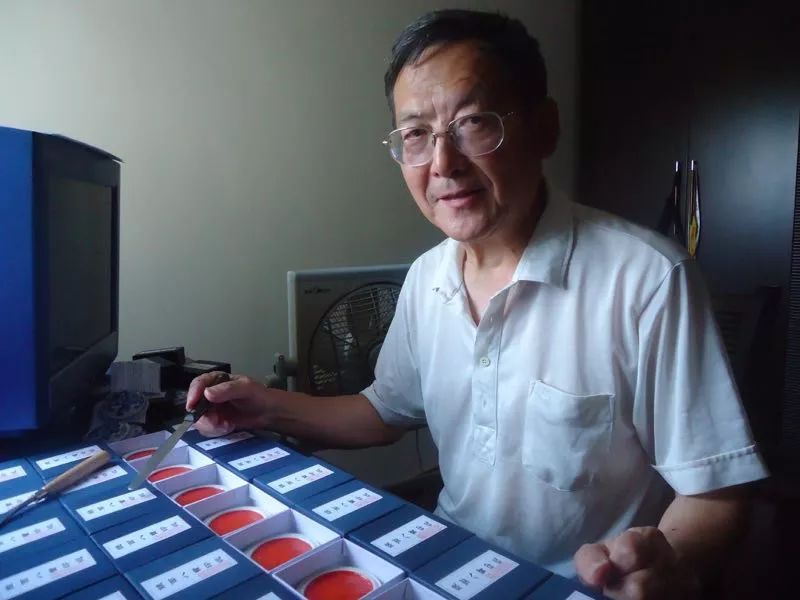

昏暗的光线弥漫整个房间,仇庆年就坐在那里磨颜料。女儿仇骏记得,每次回家,走在生锈的楼梯上就能听到家里敲敲打打的声音。推开门,总能看见仇庆年低着头,手握着石杵不停地研磨。

他的屋子朝北,难得照到阳光,只有老旧的纱窗五颜六色,那是研磨颜料的粉尘长年累积的结果。40多平方米的家被各种工具、矿石和瓶瓶罐罐填满了,厨房的菜板上也是矿石,仇骏想收拾下,仇庆年总会大喊“别动”。

74岁的他磨了54年颜料,磨着磨着这门从师傅那里学到的手艺变成了国家非物质文化遗产,他变成了继承人。政府颁发的各种荣誉证书锁在旧木柜里,和他珍藏的颜料矿石放在一起,鲜少被人关注。

最近,一档叫《国家宝藏》的综艺节目将他送上热闹的舞台。节目播出后,他家电话响个不停,许多家电视台排着队到家里拍摄。他忙得饭也不能按时吃,需要应酬各种各样的人,但是他更熟悉的,还是在那个昏暗的屋子里磨颜料。

制作颜料是个体力活。做颜料“泥金”的时候要用手来回磨,“磨到金箔在空气中能飘起来才行”,一天顾不上喝水吃饭,只能吃点饼,要磨半个月。加水研磨颜料一天要磨8小时,磨够20天,颗粒摩擦碗底的声音“从刺耳变得微弱”“水面能泛起一层油光”。

仇骏第一次帮着父亲打了一天的印泥,回去就累到发高烧。

仇庆年已经习惯了。磨一次颜料要转动数十万次手臂,从20岁开始工作的他磨出了满手老茧、肺病、腰间盘突出、网球肘、腱鞘炎,腿上打了封闭针,“医生说不能再磨了”。

但他坚信自己这个老手艺的价值。他把化工颜料叫作“牙膏”,对于中国国画来说,这些颜料“怎么看都洋气”。而且机器只能制作一种颜色,他通过沉淀分离能分出颜色的层次,“头清”“二清”“三清”“四清”。

黄色的颜料在画家笔下变成了初秋的嫩叶和黄鹂胸前的羽毛,红色是美女身上飘逸的石榴裙,青色则是“远近高低各不同”的绿水青山。

“仇先生颜料取之于自然界的矿物和植物,细腻的颗粒和纯净的颜色表现出来的画面感是化工颜料不能比拟的,”上海视觉艺术学院绘画专业的教师杨佳黎说,他使用的就是仇庆年的颜料,“传统中国画颜料的颜色明亮纯净,华丽稳重。特别是国画里的花青和胭脂等色,是化工颜料无法替代的”。

— 2 —

将仇庆年带上《国家宝藏》的是宋代王希孟的《千里江山图》,千年后画里江山依然色泽明亮,如今甚少有颜料能重现这份奇迹。中央美术学院的讲师冯海涛在节目中介绍,他临摹这幅画的过程中试过很多颜料都不成功,直到找到了仇庆年。

“敦煌壁画上的石青石绿千年未褪色,”仇庆年说。经鉴定,仇庆年的颜料和敦化壁画颜料的成分几乎无异。

为了深入了解画家对颜料的要求,28岁时仇庆年脱产跟着吴门画派张继馨学了两年画,“以前的画家也是颜料匠,他们自己上山采矿石做颜料。”

为了做印泥他专门到湖南找长纤维草,用放了好几年的最好的蓖麻油。“有的人抄佛经都用假朱砂,”仇庆年愤懑道,“你用假的,菩萨是知道的,是请不到菩萨的!”

即使如此,仇庆年的颜料仍是很“小众”。“相较于化工颜料价格太贵了”,在北京从事国画颜料生意吴微说道,“有的画家一幅画都卖不到颜料钱。”

仇庆年尽可能把成本压缩,包装用最简单的小塑料袋和纸,人工费一压再压。对来访的几乎每一个人,他都会问一句“我的颜料贵不贵啊”。但他也很无奈,“原材料太贵,我也没办法。”

“说好听了叫坚持,说难听了叫挣扎。”他叹道。

他年轻时在姜思序堂工作,这是家三百年老字号的颜料厂,以精制国画颜料享誉盛名。仇庆年20岁高中毕业后便进去学技艺,一直做到技术厂长,却在57岁时从这里下岗。在女儿的记忆里,下岗使父亲“遭到了很大的打击”,“他觉得传下来的技术从自己这断掉了”。

有台湾的老顾客曾责怪他没有经营好工厂,仇庆年觉得委屈。因为现在的姜思序堂已经不按传统技术生产颜料了,“东西不对了”。

后来,有画家朋友看到仇庆年十分低沉,告诉他“你就是姜思序堂”,建议仇庆年自己生产,“你名字不错,就叫庆年堂吧。”

庆年堂成立后的第一个难关就是找矿。传统国画颜料原材料来源于矿石、植物、动物。仇庆年像个地质队员,带着榔头去湖南、湖北、云南、甘肃各地找矿。

一次一个画家朋友来信说南京栖霞山上有矿,他立即动身去南京。那天下着大雨,废弃的矿渣山很高,他穿着雨衣,一手拿着榔头,一手挎着装石头的篓子往上爬。爬到半山腰他回头一看,“太高了,吓死了。”

在《国家宝藏》的栏目上,他双手作揖,急切地说了句“拜托”,“哪里有矿请告诉我,我一定去找”。

今年夏天,同济大学设计专业的肖雨晴和另外两位同学去苏州庆年堂调研。令她印象深刻的是仇庆年有一个皱巴巴的小本子,上面记录着来访者的姓名和电话,还有一栏是祖籍,已经记了半本。看到同行的一个男生在祖籍上写下“山东”,仇庆年眼睛一亮,兴奋地拽着他说:“山东有很多金矿,金矿周围能找到很多颜料的原料矿石,你回去能不能帮我多留意留意。”3天的调研时间里,仇庆年拉着他反复交代了多次。

还有一次他听到一个商人收藏了一块非常大的青金石,过去询价,商人手一伸“九百万(元)”。仇庆年吓地咋舌,“我房子卖掉也才四五十万(元)啊”。

作为国家非物质文化遗产传承人,仇庆年享受每年5000元的补贴,但这并不足以支撑他出去找一次矿的费用。“不是没有矿,是仇先生找不到适合的原料”,杨佳黎说。

仇庆年时常感慨自己力量的微弱,“靠我一个人,是星星之火,不能燎原”。

— 3 —

肖雨晴至今仍记得这个国家非物质文化遗产传承人的工作室,那里昏暗狭窄,特制的石杵只能贴着墙放。她小时候和父母从河南搬到广州,住的条件很差,“没想到比我小时候住的房子还要破”。

“我是一个被遗忘在角落里的人。”仇庆年说。

据仇骏回忆,数十年前曾有日本人花30万元请仇庆年到日本工作,被他一口拒绝了。也有日本学者提出想学习,也被他拒之门外,“我这个是最好的,我们的中国的颜料不能被他们学了去啊”。

仇庆年曾递给肖雨晴一张发黄的剪报,上面写着日本偷走了中国的宣纸技术。但另一面他又有一点羡慕日本,日本的工作坊里面还是师傅带徒弟,“有人学是最好的”,“还是要做讲座,知道的人更多了才有可能传下去“。

这些年,他去过北京、上海、香港、台湾等地的院校做讲座,也去本地的小区和小学讲,“只要有人请我,我一定会去。”

“我不要钱,只要报销路费就可以,我有教案,把颜料和工具都带过去给你们看。”他担心的是“没人来学,没人来传承了。”

仇庆年写了一本书《传统中国画颜料研究》,里面有最基本的技术细节。他自费6万块出版了500本,到哪里讲课就送一本。有次去北京开研讨会,他给每个参会人员都送了一本,但他又后悔送多了,因为再印还需要6万块,他掏不出来。“早知道只送两本就好了”。

仇庆年害怕被遗忘。他把自己的电话印在颜料的包装上。任何人打电话他都接,或许有人问颜料的使用,或许有人告知哪里有矿,或许有人想学技术。仇庆年总是这么想。

免费做了几十场讲座,送了几百本书,仇庆年还是没招到徒弟。

这个不懂微博、微信的老人,在女儿的支持下开了淘宝店,想着让自己的产品有更多销路。上了《国家宝藏》后,淘宝店的关注人数迅速涨到12万。上一次人数上涨还是在去年,苏州当地媒体给他拍了个视频放在网上,淘宝店关注人数从几千涨到7万。

对于突然到来的关注,仇庆年还是很兴奋。他会打听矿石的来源,会接起每一个电话,会给每一个来访者演示制作技术,会拜托和赴约每一场讲座。更多的时候,他还是在那个昏暗的房间里,磨着颜料。

前几日的一个晚上,仇庆年睡在仇骏家。他坐在床上对女儿说:“你这个房子真好,有太阳,我的房子冷死了。”

--------------------

原标题:《被遗忘在五彩斑斓的角落里》

原文刊载于中国青年报(2017年12月20日 10版)