手捧汪兆骞先生从北京寄来的这本《往事流光》,我感动万分,先生一直没有忘记我这个文字队伍里的小民,这是他寄给我的第三本书了,我心中再一次注入一股力量。

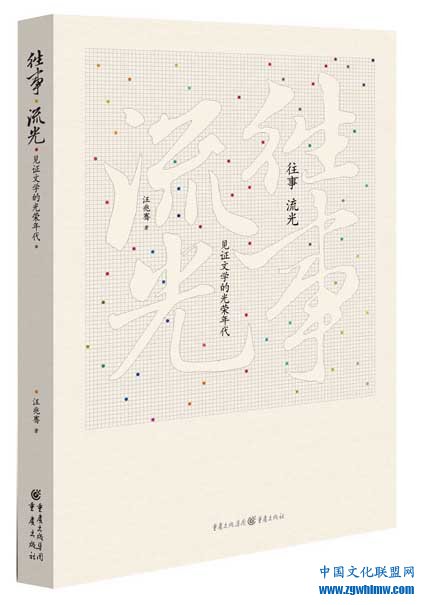

一打开包装,我就被书吸引了。封皮是灰白本色,布满许多圆形小孔,有种时光沙漏的意味,于作者或许还有管窥之谦。揭去封皮,露出的是赤橙黄绿涂绘的书身,有浓厚的油画质地。里外反差很大,对视觉的震撼力也大,给人的感觉是,这封皮里包着的是流光泛采的不平凡的岁月。

再打开,看到的是先生的题款:媛媛雅正 兆骞 乙未夏北京抱独斋。上面钤着先生的印章。我何德何能雅正,先生真是太谦虚了。想到了《易经》里的谦卦,卦象是山在地的下面,有山的高度却表现得像大地一样低平,说的就是先生这样的人吧。

先生的字工稳清隽。这里还有一个细节,题款处夹有三枚宣纸小方片,是怕章印染了书页。我先生赞不绝口,说这就是学养。

汪兆骞先生历任人民文学出版社编辑、编审、《当代》副主编兼《文学故事报》主编,所以这本书按照先生的话说是“见证文学的光荣年代”。书里讲述了作者与陈忠实、阿来、张炜、王蒙、莫言、冯骥才、张抗抗、铁凝等十九位文学大家相识相知,以及这些文学大家成名作诞生的故事,同时也呈现了作家们在透视世道人心、探索人的灵魂时所表现出的文心与人格。

读这本书,如同站在一个山巅,看这群风云人物,他们都是“高居塔顶”,风吹草动就叮当有响(张中行语)的人物。对他们,我们是熟悉的又是陌生的,现在沿着这文字铺就的路,我再次走进他们的世界,聆听那一种大音。

那个上课永远坐在教室的一角,眼睛老睁不开,不太发言,也不怎么参与讨论的,是莫言,人如其名。报社、出版社的编辑们纷纷到文学系约稿时,他埋头写作,不为所动;宿舍里编辑和作家们一起神侃时,他背对着大家写东西,全然不闻;当刊发他《欢乐》的那一期《人民文学》遭遇“收回销毁”的厄运时,他照旧以鲜明的个性,用残酷的方式揭示残酷的现实和人性。他身上写作的定力,令人感佩。磐石无转移,写作是他的信仰,独特的艺术追求是他的信仰,他不为俗事所动,不因政令而改,只因他全身心“聆听宇宙的歌唱”,或许诺奖就是这么得来的吧。

那个在两种语言间流浪,嗜书嗜酒,极有女人缘的,是阿来。他是藏族作家,“脸上有高原的太阳”。他常常一个人徒步,从阿坝走向远方,一走就是好几天。在成都的一次笔会上,大家都向京都来的编辑毛遂自荐,他只是微笑着为大家搭帐篷、摆座位,最后编辑问他有什么作品时,他才说自己有一部被多家出版社退稿的长篇小说《尘埃落定》。阿来是诗性率性的,是健康活泼的,个性成就文学,健康铸就文学品质,这才使得《尘埃落定》成为教育部向高中生推荐的唯一的一部新时期文学经典。但于阿来,写作从来就不是刻意而为,他的文字就像他的人,有雪山的沉静,又有流浪的气质。

这一个“花容月貌,锦绣文章”,既有南国文化熏养的温婉灵秀,又有东北黑土地长白山赋予的爽直大气,这一矛盾的气质和谐地表现在她的性格和灵魂里,她就是张抗抗——我读初中时就熟悉的名字。她在修改长篇小说《分界线》时,因改得太苦,发高烧住进医院,编辑们赶去探望她,发现她竟坐在病床上,埋头改稿,床褥下面还放着不少经典小说。现实生活中,她还是个敢于对社会不公和百姓冤情抱打不平的人,从中我们听到了一个有良知的作家捍卫人的尊严和社会公正的理性的声音。

读汪先生这本书,我时时被感动。没有一部精品得来是容易的,我们只看到了文字的风光,而没有看到文字的阵痛。汪先生在文中写道:独自在黄土高原的老宅里熬了五年的陈忠实,当他为《白鹿原》书稿画上最后一个句号时,他点上一支烟,不知怎的,两颗清泪慢慢涌出眼眶;当他用那双粗壮暴着青筋将一摞盈尺的书稿交给编辑时,他那眼神似乎在说:“我连同生命一并交给你们了!”读着这些描写,我默然良久,竟有些心疼。真正的作家,是在用生命写作。怀胎十月,他们又何止十月,他们把精血都给了文字,让文字获得了生命,自己曾一度被掏空。这两处无声,谁读到都会感到有惊雷的力量。

这本书不仅记录了作家们鲜为人知的掌故,讲述了他们成名作诞生的故事,还展现了他们创作的心路历程。汪先生说,张炜从《古船》到《九月寓言》,“由对现代性的期待,退守到对现代性的质疑,从对外部事物的关注,退守到宁静田野,对灵魂的留守。”作家的创作轨迹是作品展开的,一部部作品相当于一座座小山,而这山与山之间的关联,汪先生都做了独到的剖析,梳理出一条条清晰的文脉,这就是一个作家嬗变的历史。没有对作家作品的精准把握,是寻不到这些藏迹很深的思路的,作家们自己都未必明白这些路径。

每一个作家追求的极致是创作的自由,既是艺术的自由,也是思想表达的自由,而新时期创作的气候很特别,作家们写着写着就碰到了雷区,这就是政治的敏感点,这是无从规避的。无论是表达现实,还是剖析人性,都无从规避,也不能规避。因为曾经政治对现实参与太深,人性也被打上了深深的烙印,作为有良心的作家,不可避免要揭示,要反思。而总有一些人政治嗅觉太灵敏,灵敏到能将作家的“良心”读成“居心”,所以常常一部作品给作家带来的既是誉,也是毁。

王蒙说,六十年来的创作是伴着各种批评进行的,“这是头破血流的代价换来的一点明白”。这不是妄言,不只是王蒙,许多作家的履历上都写有“右派”“劳改”“五七干校”的字样。现实将人从“灵”到“肉”一概损伤了,作家们用文字关照,结果也从“灵”到“肉”受到了损伤,但他们依然以文学干预生活,不敢忘却自己的责任和良知。

书中还写了一大群有良知讲道义的编辑,像韦君宜、秦兆阳、张仲锷、龙士辉、谢泉铭等,当然还有汪兆骞先生本人。虽然他们称自己是“为人做嫁衣”,但却做得一丝不苟。他们也参与作家的创作,提出宝贵的修改意见,往往一部精品是在他们的参与中诞生的。如果说作家是“怀胎十月”的母亲,那么编辑们就是助产师。如果作品有风险,能勇敢担荷的也是编辑,他们甘愿与作品共沉浮。没有他们对文学事业的忠诚与责任,就没有新时期文学的繁荣,因为在有些人看来,我们的文学总是逃不脱与政治纠缠的干系,与传统思想忤逆的嫌疑。关键时刻,我们的编辑还是选择信仰文字和道义,所以他们中的大多数也遭遇批斗,甚至流放。有胆有识的秦兆阳就以“右派”的身份被流放到广西,长达20年之久。

至此,我才对封页上的“见证文学的光荣年代”,有了更深一层的理解。光荣,不仅在于作家们写出了大量堪称世界一流的作品,更在于他们在艰难的创作之路上的坚持与勇气。诺奖委员会称:“勇气是海明威的中心主题。”海明威的勇气更多的是与自然的斗争,是显露在外,可以看到的,而我们作家和编辑们的勇气多蕴藏于心,以默默写作或勇于推出来表达。他们期待着文学能回归常态,以写作实践和评论导向积极地为文学之舟摆渡,汪先生的这本书做了最好的见证。

作家们能不失自我还得益于他们对文学规律的认知,正如作者引用萧伯纳的名言所道出的那样:“一切伟大的真理,最初都被当做亵渎。”作为一种超前艺术和超前思维,一开始是不被世人认可和接受的,所以从某种程度上而言,开始不被认可也未必就是不幸。作家的视野决定了他们,可以看到未来,更可以看清现实,所以他们在受到毁誉时,才会宠辱不惊,也正因有此智慧和气度,才有了文坛的璀璨时空。

这本书极有情感的力量。作者与这些作家都有过深交,与他们的生命、心灵贴近。你读这些文字,不只是看到了作家的作品和个性,更看到的是他们创作、交往、生活这样一个完整的生态,你不知不觉就进入了他们的世界。且看写陈忠实创作《白鹿原》的一段:“每天,他黎明即起,冲上一杯酽茶,点上雪茄,在熹微的晨光雾气中,踱步在有着枣树而早已残破的小院。走啊走,待他重新进入小说的艺术氛围,召回和他相处的早已熟悉的各种人物,他便慢慢转回身,进屋伏案疾书。”这描写有第一现场的感觉,而这缘于作者对作家的深情,因为怀有深情,才会进入得这么深。

这本书的语言也非常有魅力,散文化的述评,有张力,不紧涩,阅读时像在文学的丛林里散步赏景。虽然汪先生早已过古稀之年,但语言没有丝毫老态,尽是活力,尽是诗意。像《浓淡难与君说》《独自掩卷默无声》《老去诗篇浑漫与》《剪得春光入卷来》,每一个题目就是一句诗。文中的语言更是诗意葱茏,闪着灵动的光泽。

不仅有诗,还有哲。比如作者说:“生活充满戏剧性。命是生命,也是命运。”对那个时期的种种作了深到骨髓的概括,同时也让我们每个人深有同感。比如对阿来随性创作的评价,作者说:“这样才能探讨无数的可能性,它可能更逼近生活的本质。”道出了随性创作的魅力。作者也在不时地反思,在谈到知识分子体裁的小说时,汪先生说:“作为民族理性、良知代表的知识分子,竟成了灰头土脸,与工农兵的高大形象,形成巨大的反差。中国当代文学中的知识分子,被边缘化、被丑化并成了革命的对象。一个充满了文学可能性的体裁领域,成了一片荒漠。”这不能不令人深思。

“白发书生寂寞心”,这是北京电视台为汪先生做的一期访谈。先生做了一辈子的编辑,现在仍在编书写书。他说“岁月之旅,一切都变得淡然,唯与文学的对语或可长久地继续下去。”我认为也只有在这个时候,先生才是不寂寞的。

“百年乔木阴下”,书中的这些文学家,用他们的旷世才情和责任担当,在文学的园地里种下了一棵棵乔木,为我们呈现了广袤的视觉生态。

往事流光,文心不老,这乔木丛中自然也飘散着先生缕缕的文化乡愁,因为每一株都有过先生凝注的目光。

读完这本书,很久你仍能听到思绪碰撞的声响,阅读结束,可能是另一种开始。

我在想着文学价值有时与人生价值和社会价值,不能合拍的问题。有些解构崇高非理性的作品,也可以被奉为经典;有些曾感动过无数人的作品,却不被批评家看好。

我在想着:表现的真实深刻,是否能成为认定一部好作品的资格?

这本书会诱发你,在不同的问题上,思考下去。——《今日文艺报》总第108期第四版