著名作家贾平凹的爱好极为广泛,他除了把读书与写作视为生命之外,对书画和收藏同样情有独钟。在他的藏品中不但有许多名人书画、陶罐、瓷品,还有许多形态各异的石头,这些粗看极不显眼的石头,在大作家眼里却是宝贝疙瘩,那一个个憨态可掬的石头,却都有灵性,往往不经意间能给人以思想启迪和生命感悟,达到始料不及的艺术效果。正是先生的这一慧眼与心灵的碰撞,才有了如《丑石》那样的经典作品的问世。

然而,《丑石》毕竟是先生虚构的文艺作品,鲜为人知的是,在他老家棣花的旧居,确有一块真正的“丑石”。这块真实的“丑石”,却与平凹的生命有着极为奇特的关系。可以说,是它见证了这位名贯中外的大作家生命诞生的全过程。

甲午仲秋,正值国庆放假期间,我在古长安养老的父母亲,由三弟陪着回商洛丹凤故地重游,我们在丹江河畔的万湾农家乐用完午餐后,又一同来到了棣花古镇文化景区游玩。对父亲屈超耘来说,棣花是他最熟悉不过的地方,因为,它既是贾平凹的老家,而他又是贾先生几十年来最要好的朋友。当年,平凹每每从西安回到棣花,都要到龙驹寨看望父亲,而父亲几乎每年都要去棣花平凹老家回访。在这一来一往中,我们家与平凹家的关系很怪,平凹与父亲素以兄弟相称,而贾父彦春先生和父亲亦以兄弟相称。这样,我们兄弟都叫平凹为“平凹叔”,而平凹的弟妹都喊父亲为“老屈叔”。好在平凹和父亲认识在先,父亲与彦春先生认识在后,按商洛的风俗“先叫后不改”,故各人叫各人的,用彦春先生和父亲的话说,要是再改就乱了套!于是,这种奇怪的称呼,几十年前如此,几十年后的今天依旧如此。也正是因为这个原因,棣花的山型村貌、风土人情对父亲来说一直是烂熟于心的。而今,棣花作为商於古道上一颗耀眼的文化旅游景点,它牢牢地吸引着国内外游客的眼球。为此,当我们陪着父母沿着西部花都大道行至清风街的时候,父亲一下车,就迫不及待地要我领他去看贾平凹旧居,他说他和平凹之父彦春先生是知心朋友,可惜却没有照过相,平凹旧居里一定有其父的遗照,他要和遗照合影,以弥补这一缺憾。我们了解他的心思,便搀扶着他一步一步地从台阶底处往高处走。当我们走进平凹老屋的时候,看管旧居的平凹之弟在娃就一眼认出了父亲,“老屈叔您老来了。”说着便把父亲迎进了堂屋大门。

平凹旧居的堂屋,虽然被翻修得一片崭新,但模样还是老样子,尤其是院里的那株梨树,仍像当年那样郁郁葱葱端端站立在原来的地方。当父亲走堂屋,柜中央一张贾彦春先生的遗照便怏入了他的眼帘,父亲先是向遗照恭恭敬敬地鞠了三个躬,然后便对在娃说:“在娃,当年我就是在那棵梨树下和你爸喝茶谈心的,今天,你把他的遗照抱上,我要和他在梨树下合影。”

在娃一边说好,一边抱着他爸的遗照往梨树下走,当他们在梨树下站定时,“啪”的一声,我和弟弟同时按下了快门,就这样,一对老弟兄的合影便定格在我俩的照相机镜头里。

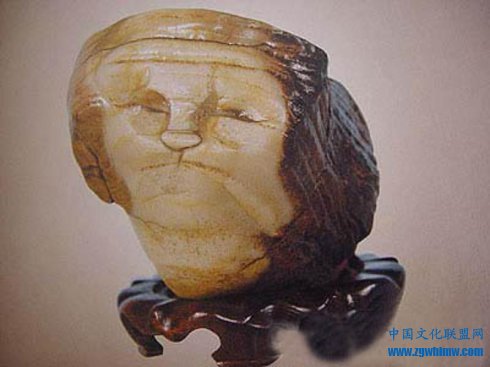

猛然,父亲的目光落在了小院东边摆放平凹著作的小房台阶的长条石上,台阶最北边的长条石怎么与其它石头不一样?

在娃回答是不一样,那几块是我家原有的石头,不一样的几块是从金盆李玉海家的老屋搬来的。在娃说毕,父亲便坐在那块石头上,要与石头合影,我虽然给照了,但心里却好生疑惑,老人怎么要与一块毫不起眼的石头照相,难道那里还有什么秘密?

原来,李玉海当年是丹凤有名的大财东,本人又是个开明人士。他不但在抗美援朝时为我军捐献了一辆汽车,由于家庭富有,住房宽展,还经常接纳一些进步人士。上世纪40年代,龙驹寨是陕南革命的核心地区,被誉为商洛的小延安,李玉海家所在的金盆有与长坪公路近的优势,这里便成为陕南游击队过往歇脚的地方。解放初,由于新政权刚刚建立,丹凤、商县一带的土匪还十分猖獗。为了干净彻底地扫除他们,由蔡兴运团长率领的商洛公安十一团团部就驻扎在李玉海的院子里。要说起确也够传奇的,这蔡团长恰恰是平凹之父的连襟,团长夫人乃平凹的大姨。1952年的春寒料峭时节,已身怀六甲的平凹之母从棣花来到金盆大姐家,商量她坐月子的事,由于当时丈夫彦春先生还在离家较远的乡下忙着教书,不能回家照看她。想请姐姐给出出主意。姐姐看妹妹快要生产了,便和丈夫商量要她就住在李家大院的厢房里由自己照看。谁知住下不几天,平凹就降生了。这在当年的商洛,不能不说是件稀奇事。

眨眼间,半个多世纪过去了,当年在金盆降生、被父母起名为“平娃”的小孩,变成了如今全国闻名的大作家。当县上在打造棣花古镇文化旅游景点时,便顺理成章地将平凹旧居纳入景点之中。平凹自幼在这座旧宅生活了二十余载,自然和它有割舍不下的情愫,故每次回老家,都要吃家乡的粗米淡饭,喝镇南边丹江河里的清水,谈话用老家的土语,休息时沐浴着家乡的斜阳山风。他认为只有这样,其作品才能永接地气,才能永远不会脱离商洛山的乡土味道。然而与此同时,他也一直在牵挂着他的出生地金盆李玉海家的大院,他觉得那里和他有着世上独一无二的缘分。每每回老家,他都要抽空去金盆看一眼李家大院。也只有这样,他的内心才觉得舒坦。聪明的弟弟在娃,很理解他的哥哥,故在这次旧居修缮时,特地和李家后人商量,修缮时能有李家大院哪怕是一砖一瓦作为永久纪念。恰巧西合铁路复线要从李家大院通过,李家大院将要被拆掉时,在娃提出要购买李家被拆房子的石头,用来修缮平凹文学艺术馆。李家后人十分理解在娃的心愿,便慷慨地说,若要卖钱也值不了几个钱,倒是用在平凹文学艺术馆很合适,也算是这些石头找到了好的归宿。就这样,当年金盆李家大院厢房台阶上的石头,便被运到了棣花平凹旧居,成为平凹文学艺术馆台阶上的台阶石了。于是,这些粗看并不起眼的“丑石”,五十余年后又与大作家贾平凹先生结缘了。

听了在娃有关“丑石”来历的叙说,我们深为平凹先生的故乡故土情结所感动。父亲颤巍巍地再次来到石头边,先是用手不停地去抚摸它粗糙的石面,然后默默地坐在石头上,似有千言万语欲说还休。这时我举起了照相机欲为父亲拍照,就在将要按下快门的那一瞬间,我似乎看到了那块石头在向我招手致意,在对着我微笑。从那甜甜的微笑里,我似乎听到了石头轻轻的说话声——“朋友,我是一块丑石,和天下的石头几乎一模一样,但不一样的是,我不是从天上掉下来的陨石,即便如此,我也很欣慰能成为这无数石头中的一个。”啊!我从这轻轻的话语里,似乎悟到了一个作家不断写作的力量源泉,更让我明白了怎样当好一个让广大读者满意的作家的秘密……——《中外名流》第17期艺苑·广角